【山形県川西町で愛大ルーツを知る】実地研修を行いました!

11 月 2 日(日)~11 月 4日(火)に「山形県川西町で愛大のルーツを知る」の現地実習が行われました。

11/2 現地実習1日目 (町内施設見学、川西ダリヤ園見学)

1日目は、川西町に着いてからまず、「交流館あいぱる」へ行きました。

あいぱるは、旧中学校校舎を活用した施設であり、アルカディア人物館、埋蔵文化財資料館などが併設されています。

あいぱるでは初めに、アルカディア人物館を見学させていただき、あいぱる職員の鈴木さんより、明治以降に活躍した川西町出身の 5名の方について解説していただきました。

その中でも、愛知大学の創設者の本間喜一先生と川西町の関係性について詳しく学ぶことができました。

特に印象に残っていることは、本間先生が戦後 1 年で愛知大学を設立したことです。

また、設立にあたってすべてが寄付で行われたことも強く印象に残っています。

これは本間先生の広い人脈やどのような人物だったのかを資料で見るよりも具体的に知ることができました。

さらに、設立された背景をより詳しく学ぶ中で、多くの人々によって大学が繋がれてきたのだと改めて実感することができました。

その後引き続き、鈴木さんより埋蔵文化財資料館に案内していただきました。

そこでは、下小松古墳群や古墳群から見つかった鉄の刀や剣などの説明をしていただきました。

このようにあいぱるでは、川西町についての歴史も学ぶことができ、歴史を基調とした文化が今も残っていることに気づくことができました。

次に、川西町フレンドリープラザへ行きました。

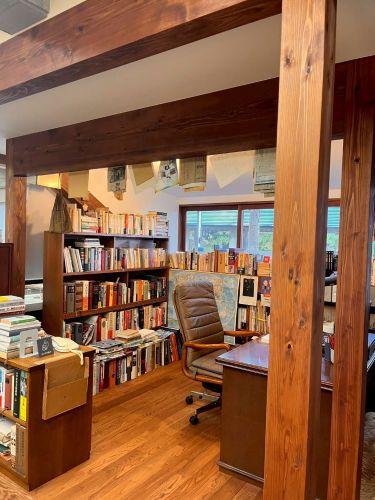

ここには、川西町出身で作家・劇作家の井上ひさしさんが約 22 万冊の蔵書を町に寄贈し設立された遅筆堂文庫があり、本の数に圧倒されました。

また、井上ひさしさんの書斎を再現したスペースでは実際に書斎の椅子に座れるなど、貴重な経験をすることができました。

井上ひさしさんについて学ぶ中で、衝撃を受けたことは、私たちが使用していた国語の教科書に執筆した物語が載っており日常生活で触れていたことです。

このように、自分との関係が少しでも感じることができたので、もっと井上ひさしさんについて知りたいと思いました。

次いで、川西ダリヤ園へ行きました。

生憎の雨でしたが、多くのダリヤが咲いており、とてもきれいで感動しました。

1日目の夜ご飯は、町の食堂にお邪魔させていただき、店主の方や料理すべてから町の温かさを感じることができました。

11/3 現地実習2日目 (川西ダリヤ園でのボランティア、本間先生生家訪問、茅葺屋根整備作業)

2日目は、川西ダリヤ園にてボランティアを行いました。

毎年見頃が終わる頃に好きなダリヤを自分で切りとって持ち帰ることができるイベントを開催しており、私たちは来園者にプレゼントとして「メキシカン・ブッシュセイジ」という花を手渡しするという作業と園内のダリヤを切りとった際に落ちた葉や茎を回収する係の二手に分かれ、お手伝いをさせていただきました。

今年は猛暑の影響でダリヤが早く咲いてしまい、例年に比べると数が少なかったそうですが、予定していた来園者数300人を超える多くの人が来園されたとのことでした。

朝早くから並んでいた人や、新潟県からこのために来ている人もいて、とても愛されているイベントなのだとわかりました。

私が園内を見回っていると、たまに声をかけてくださる方がいて人と人との距離が近い、温かい町だと感じました。

次に、愛知大学の創立者である本間先生の生家を訪問しました。

本間先生のご親族の方々が歓迎してくださり、家の中に入ると大きな机いっぱいにお料理が並んでいて驚きました。

とても香りがよい炊き込みご飯と山形県の郷土料理の芋煮や玉こんにゃく、くるみ寒天などをいただきました。

お料理をいただきながら、本間先生の姪にあたる小池ふみさんから本間先生の生い立ちや人柄に加え本間先生とふみさんとのエピソードもいくつかお聴きすることができました。

特に印象に残っているのは、「たくさん苦労をしなさい」という本間先生の教えについてです。

お話の合間合間に「たくさん苦労しなさいよ」とふみさんから何度も念押しされたのでとても大切なことなのだと思います。

また、昔は家の周りで採れる食材のみでやりくりして植物が育たない冬も暮らしていたと聞いて、とても驚きました。

人と人との強い繋がりがかかせないもので、今も残っている魅力の一つなのだと感じました。

本間先生とのエピソードはここに来ないと聴けなかったことなので、とても貴重な経験をさせていただきました。

昼食をいただいたあとは、近くの茅畑に移動して茅葺屋根の修復に使う茅をきれいに揃えてひもでまとめる作業のお手伝いをさせていただきました。

本間先生の生家は茅葺屋根で、毎年屋根の一部をすべて自分たちで張り替えているそうです。

茅は背丈が高く、太めの束にするためとても大変な作業で数時間やっただけでも身体が悲鳴をあげてしまいました。

しかし、本間先生の親族の方々は芽を刈るなどのほかの工程も合わせて毎年行っていることには頭が上がりませんでした。

少しでもお手伝いができてよかったです。

11/4 現地実習3日目 (現地実習まとめ、眺望体験)

3日目は、川西町役場にて役場の職員の方々と現地実習のまとめを兼ねた交流会を行いました。

はじめに、学生から「愛知大学の歴史について新しく知ったこと」、「川西町で過ごして一番印象に残ったこと」、「川西町に来てみたくなるための意見」、「感想、今後の活動の抱負」について 1人10 分ほど発表をしました。

川西町の関係人口増加のための政策については、役場の方々も苦悩している問題だとおっしゃっていました。

私はこの現地実習を通して、子供たちがショッピングモールなどではなく、自然豊かな町の図書館や公園で遊んでいる姿は活気があって素敵だなと思いました。

また、人と人との繋がりが強い部分も魅力の一つに感じました。

しかし、娯楽施設を求める声は多く、時代の流れに沿って人と人との繋がりは薄れつつあるため、町の魅力をどのように活かし、発信していくかということについては簡単には答えが出せない問題だと役場の方々とのお話を通して感じました。

次に、町役場の方の運転で虚空蔵山へ連れて行っていただきました。

虚空蔵山からは、米沢盆地を一望でき、木々が愛知県より一足先に色づいていたため、とてもきれいな景色でした。

そして、かわにし森のマルシェという、主に川西町で採れた季節の食材や、手工芸品などが売っているお店で各自買い物をしました。

その後、繁昌軒にてお昼をいただきました。

私は米沢牛すじ煮込み定食をいただきました。

山形県といえばの米沢牛をいただけて大満足でした。

道の駅米沢に移動して各自買い物をした後、米沢駅まで送っていただき、今回の現地実習のプログラムは全て終了しました。

資料を見たりインターネットで調べたりするだけではわからないことがこの現地実習を通してたくさん知ることができたと感じます。

今後の活動として、パンフレット制作、新入生オリエンテーションにて成果発表がありますが、現地に行って知れたことを何も知らない1年生にどう伝えるかが課題になると思いました。

全員で意見を共有しながらよりよいパンフレットと成果発表になるよう努めたいです。

(法学部1年 桑畑 夏希)

(法学部1年 熊谷 梨那)

愛知大学キャリア支援センターでは、2019年度より「低年次キャリアデザインプログラム~CAREER FIELD~」と題して、1・2年生を対象とした産官学が協働したプログラムを開発しています。

就職をゴールとしない形で、学生の社会人基礎力の養成や、望ましい就業観の醸成を目的として、現場(FIELD)理解に貢献する実践的な学びを創出し、低年次学生が将来のキャリアビジョンを描くことを支援するプログラムを展開しております。

各種プログラムについて、実際に参加した低年次学生からの視点で実施報告をしておりますので、下記URLよりご確認ください。

http://www.aichi-u.ac.jp/recruit/career-center/career-field

11/2 現地実習1日目 (町内施設見学、川西ダリヤ園見学)

1日目は、川西町に着いてからまず、「交流館あいぱる」へ行きました。

あいぱるは、旧中学校校舎を活用した施設であり、アルカディア人物館、埋蔵文化財資料館などが併設されています。

あいぱるでは初めに、アルカディア人物館を見学させていただき、あいぱる職員の鈴木さんより、明治以降に活躍した川西町出身の 5名の方について解説していただきました。

その中でも、愛知大学の創設者の本間喜一先生と川西町の関係性について詳しく学ぶことができました。

特に印象に残っていることは、本間先生が戦後 1 年で愛知大学を設立したことです。

また、設立にあたってすべてが寄付で行われたことも強く印象に残っています。

これは本間先生の広い人脈やどのような人物だったのかを資料で見るよりも具体的に知ることができました。

さらに、設立された背景をより詳しく学ぶ中で、多くの人々によって大学が繋がれてきたのだと改めて実感することができました。

その後引き続き、鈴木さんより埋蔵文化財資料館に案内していただきました。

そこでは、下小松古墳群や古墳群から見つかった鉄の刀や剣などの説明をしていただきました。

このようにあいぱるでは、川西町についての歴史も学ぶことができ、歴史を基調とした文化が今も残っていることに気づくことができました。

次に、川西町フレンドリープラザへ行きました。

ここには、川西町出身で作家・劇作家の井上ひさしさんが約 22 万冊の蔵書を町に寄贈し設立された遅筆堂文庫があり、本の数に圧倒されました。

また、井上ひさしさんの書斎を再現したスペースでは実際に書斎の椅子に座れるなど、貴重な経験をすることができました。

井上ひさしさんについて学ぶ中で、衝撃を受けたことは、私たちが使用していた国語の教科書に執筆した物語が載っており日常生活で触れていたことです。

このように、自分との関係が少しでも感じることができたので、もっと井上ひさしさんについて知りたいと思いました。

次いで、川西ダリヤ園へ行きました。

生憎の雨でしたが、多くのダリヤが咲いており、とてもきれいで感動しました。

1日目の夜ご飯は、町の食堂にお邪魔させていただき、店主の方や料理すべてから町の温かさを感じることができました。

11/3 現地実習2日目 (川西ダリヤ園でのボランティア、本間先生生家訪問、茅葺屋根整備作業)

2日目は、川西ダリヤ園にてボランティアを行いました。

毎年見頃が終わる頃に好きなダリヤを自分で切りとって持ち帰ることができるイベントを開催しており、私たちは来園者にプレゼントとして「メキシカン・ブッシュセイジ」という花を手渡しするという作業と園内のダリヤを切りとった際に落ちた葉や茎を回収する係の二手に分かれ、お手伝いをさせていただきました。

今年は猛暑の影響でダリヤが早く咲いてしまい、例年に比べると数が少なかったそうですが、予定していた来園者数300人を超える多くの人が来園されたとのことでした。

朝早くから並んでいた人や、新潟県からこのために来ている人もいて、とても愛されているイベントなのだとわかりました。

私が園内を見回っていると、たまに声をかけてくださる方がいて人と人との距離が近い、温かい町だと感じました。

次に、愛知大学の創立者である本間先生の生家を訪問しました。

本間先生のご親族の方々が歓迎してくださり、家の中に入ると大きな机いっぱいにお料理が並んでいて驚きました。

とても香りがよい炊き込みご飯と山形県の郷土料理の芋煮や玉こんにゃく、くるみ寒天などをいただきました。

お料理をいただきながら、本間先生の姪にあたる小池ふみさんから本間先生の生い立ちや人柄に加え本間先生とふみさんとのエピソードもいくつかお聴きすることができました。

特に印象に残っているのは、「たくさん苦労をしなさい」という本間先生の教えについてです。

お話の合間合間に「たくさん苦労しなさいよ」とふみさんから何度も念押しされたのでとても大切なことなのだと思います。

また、昔は家の周りで採れる食材のみでやりくりして植物が育たない冬も暮らしていたと聞いて、とても驚きました。

人と人との強い繋がりがかかせないもので、今も残っている魅力の一つなのだと感じました。

本間先生とのエピソードはここに来ないと聴けなかったことなので、とても貴重な経験をさせていただきました。

昼食をいただいたあとは、近くの茅畑に移動して茅葺屋根の修復に使う茅をきれいに揃えてひもでまとめる作業のお手伝いをさせていただきました。

本間先生の生家は茅葺屋根で、毎年屋根の一部をすべて自分たちで張り替えているそうです。

茅は背丈が高く、太めの束にするためとても大変な作業で数時間やっただけでも身体が悲鳴をあげてしまいました。

しかし、本間先生の親族の方々は芽を刈るなどのほかの工程も合わせて毎年行っていることには頭が上がりませんでした。

少しでもお手伝いができてよかったです。

11/4 現地実習3日目 (現地実習まとめ、眺望体験)

3日目は、川西町役場にて役場の職員の方々と現地実習のまとめを兼ねた交流会を行いました。

はじめに、学生から「愛知大学の歴史について新しく知ったこと」、「川西町で過ごして一番印象に残ったこと」、「川西町に来てみたくなるための意見」、「感想、今後の活動の抱負」について 1人10 分ほど発表をしました。

川西町の関係人口増加のための政策については、役場の方々も苦悩している問題だとおっしゃっていました。

私はこの現地実習を通して、子供たちがショッピングモールなどではなく、自然豊かな町の図書館や公園で遊んでいる姿は活気があって素敵だなと思いました。

また、人と人との繋がりが強い部分も魅力の一つに感じました。

しかし、娯楽施設を求める声は多く、時代の流れに沿って人と人との繋がりは薄れつつあるため、町の魅力をどのように活かし、発信していくかということについては簡単には答えが出せない問題だと役場の方々とのお話を通して感じました。

次に、町役場の方の運転で虚空蔵山へ連れて行っていただきました。

虚空蔵山からは、米沢盆地を一望でき、木々が愛知県より一足先に色づいていたため、とてもきれいな景色でした。

そして、かわにし森のマルシェという、主に川西町で採れた季節の食材や、手工芸品などが売っているお店で各自買い物をしました。

その後、繁昌軒にてお昼をいただきました。

私は米沢牛すじ煮込み定食をいただきました。

山形県といえばの米沢牛をいただけて大満足でした。

道の駅米沢に移動して各自買い物をした後、米沢駅まで送っていただき、今回の現地実習のプログラムは全て終了しました。

資料を見たりインターネットで調べたりするだけではわからないことがこの現地実習を通してたくさん知ることができたと感じます。

今後の活動として、パンフレット制作、新入生オリエンテーションにて成果発表がありますが、現地に行って知れたことを何も知らない1年生にどう伝えるかが課題になると思いました。

全員で意見を共有しながらよりよいパンフレットと成果発表になるよう努めたいです。

(法学部1年 桑畑 夏希)

(法学部1年 熊谷 梨那)

愛知大学キャリア支援センターでは、2019年度より「低年次キャリアデザインプログラム~CAREER FIELD~」と題して、1・2年生を対象とした産官学が協働したプログラムを開発しています。

就職をゴールとしない形で、学生の社会人基礎力の養成や、望ましい就業観の醸成を目的として、現場(FIELD)理解に貢献する実践的な学びを創出し、低年次学生が将来のキャリアビジョンを描くことを支援するプログラムを展開しております。

各種プログラムについて、実際に参加した低年次学生からの視点で実施報告をしておりますので、下記URLよりご確認ください。

http://www.aichi-u.ac.jp/recruit/career-center/career-field